拥有100多所高校的陕西科教资源丰富,科研成果数量可观。如何让更多科研成果落地转化,为高质量发展提供科技支撑?需要破解的不仅是为科研成果“找婆家”,还有“不敢转、不想转、没钱转”等难题。

2021年3月,秦创原创新驱动平台建设启动,制定了实施三年行动计划和“1+N”政策体系,推动更多科技成果孵化、转化、产业化,加快推进创新驱动高质量发展步伐。2022年3月底,《陕西省深化全面创新改革试验 推广科技成果转化“三项改革”试点经验实施方案》发布,推进省属综合类、理工类高等院校实施“职务科技成果单列管理、技术转移人才评价和职称评定、横向科研项目结余经费出资科技成果转化“三项改革”试点。

一系列“破题”之举,旨在促进全省高等院校科技成果转化通道更加畅通、科教资源配置机制更加优化、创新创业创造活力充分释放。日前,记者走进陕西科技大学、西安理工大学等高校,探访科研成果转化的新气象。

从“实验室”走向果园黑科技“苹果面膜”屡获大奖

苹果也能敷面膜?没错,陕西科技大学化学与化工学院教授、博士生导师牛育华教授团队的“黑科技”项目,就让树上的苹果真的敷上了“面膜”,该项目斩获多个大奖。近日举行的首届秦创原高价值专利大赛上,小小的“苹果面膜”更是一举揽获大赛优胜奖。

“轻轻一喷,苹果就有了集抗菌、保水、防护等功能于一体的食品级保护膜。”8月30日,在陕西科技大学,牛育华教授介绍,针对传统苹果套袋技术中“强度大、成本高、效益低、污染大、品质差”等问题,4年来该团队攻克了安全性、耐水性、抗菌性等科技难关,形成了腐植酸苹果免套袋膜技术核心专利池、腐植酸土壤调理技术专利池等组成的五大专利集群,涉及核心技术20项。

给科研人员“松绑”与企业共享科技成果落地红利

“‘三项改革’是科研成果落地转化绕不开的话题。”牛育华如是说。2022年6月,陕西科技大学落实“三项改革”实施细则印发,促进科研成果转化,这如同给科研人员“松绑”,他们再无后顾之忧。

“科技之手”化腐朽为神奇 废弃物从实验室走向市场

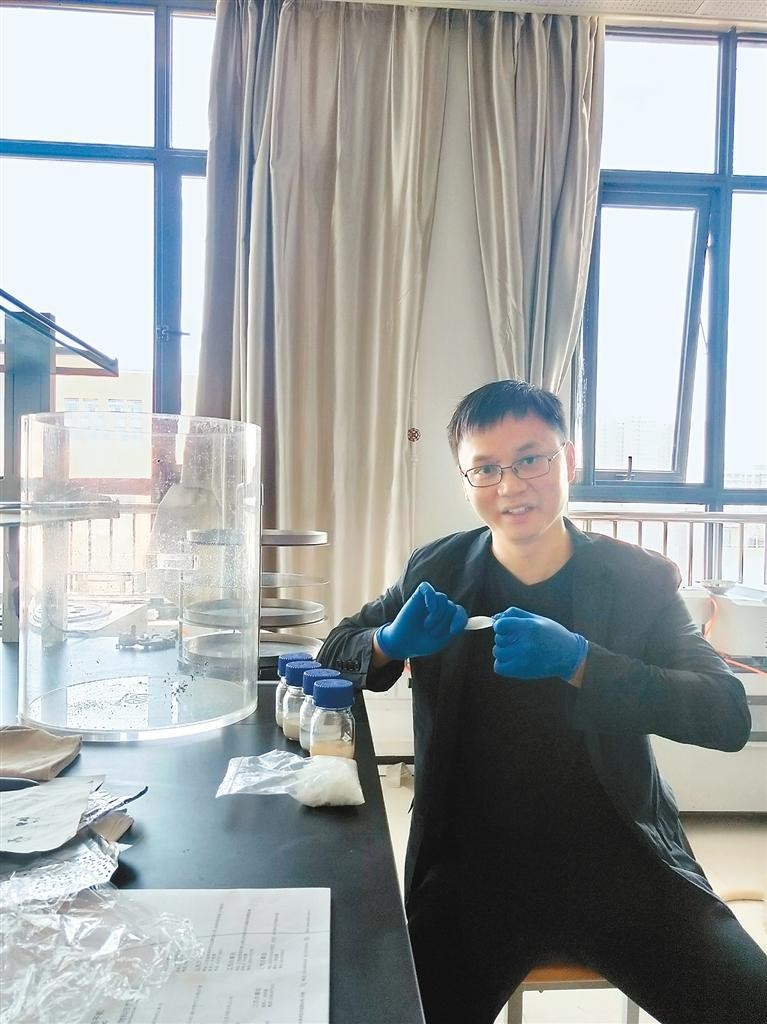

“中学时我就喜欢化学,尤其对各种分子结构感兴趣。当时就常琢磨废弃塑料瓶既不美观又污染环境,如能将其变废为宝该多好。”在西安理工大学一组实验室,周星博士演示了将废弃塑料瓶变废为宝过程。

周星说,矿泉水瓶是最常见的包装废弃物之一,研究从它入手,随后拓展到环保、经济型聚氨酯系列产品的技术创新及产业化。“如果将来可‘全循环’利用,成本还有望缩减到40%至50%,实现废弃物高效再利用的同时,也为保护环境提供科技支撑。”

周星的项目攻克了“废弃聚酯资源高值化转化”和“印刷包装填料/微纳米高端材料资源化”两大核心技术。相关技术已经申请10余项国家发明专利并授权6项,可实现从废弃PET到聚氨酯产品化一套完整体系,创造废PET塑料回收和再生的闭环,实现原材料自供应的聚氨酯产业链。2020年,相关研究成果获陕西科技进步二等奖。

搭载秦创原孵化“特快车” 科技成果真正“活”了

随着科研项目走向成熟,周星计划将科研成果转化。但往哪儿转、如何转?他曾经一筹莫展。

2021年3月起,秦创原“三项改革”组团走进了高校。“高校科研工作者的春天来了!”周星欣喜地说,学校与秦创原创新促进中心签署合作协议,为学校科创基地建设提供科技成果转移转化服务,共享信息资源,通过基金投资、政策扶持等,推动项目落地。“从项目申报、评审、批下来办公场地、项目路演……我一路见证了秦创原孵化的高效,目前已有不少企业关注了我的科研项目。”周星说。

“三项改革”立足破解长期困扰“体制内”科技人才的难点问题,不断激发了科研人员创新创业活力,在陕西高校的试点成效显著。

记者从陕西省科技厅了解到,以西安理工大学等为代表的高校全面启动“三项改革”试点;西安科技大学、西安工业大学等高校成立了“三项改革”落实小组全力推进改革;陕西科技大学等高校积极对接秦创原总窗口,梳理筛选学校优质成果,努力在秦创原总窗口转化落地;西安交通大学、西北农林科技大学、西安电子科技大学等高校,重点以技术转移人才评价和职称评定制度为突破,着力打通校内技术转移人才晋升通道,积极参与“三项改革”试点,促进科技成果在陕落地转化。

记者从陕西省教育厅了解到,秦创原建设启动后,省教育厅立即多途径推动,组织高校加力加速推动深度融入秦创原创新驱动平台建设。其中,围绕“秦创原建设三年行动计划”等相关重点工作发文,推动落实落地,印发《关于进一步加强高校科技成果转化的若干意见》,从职务成果权属改革等10个方面提出23条具体措施,形成了激励创新、促进转化的政策群,打通成果转化“最后一公里”。

目前,陕西各高校以秦创原建设为动力的高校科技改革已成良好态势。同时,各高校紧抓各个重要发展机遇,强政策、建平台、重服务、促对接,加速高校科技成果转化,助力陕西创新驱动发展。

评论

全部评论

共{{commentCount}}条{{rs.Msg_Content}}